Klima & Boden

Klima der Gegensätze

Cool climate mit viel Abwechslung – so könnte man die klimatischen Bedingungen im Kremstal zusammenfassen. Geprägt vom lebhaften Wechselspiel warmer, pannonischer Einflüsse aus dem Osten und kühlerer Strömungen aus dem Norden. Tagsüber erwärmt sich das Gebiet oft rasch, doch kühlende, vom höhergelegenen Waldviertel kommende Luftmassen sorgen für ausgeprägte Unterschiede zwischen Tag- und Nacht-Temperaturen, was bei der Traubenreife positiv auf die Aromabildung wirkt und eine erfrischende Säure erhält. Eine wichtige Rolle spielt die Donau, die das Gebiet zweiteilt und dabei ihren temperaturausgleichenden Einfluss geltend macht. Die Wassermassen des Flusses wirken im Sommer kühlend, können bei einsetzender Kälte aber auch Wärme abgeben. Mit der Strömung der Donau entsteht eine ständige Luftzirkulation, welche die Spätfrostgefahr verringert.

Die Böden: Hart im Nordwesten,…

In den beiden geologischen Landmarken, die das Kremstal dominieren, ist das Urgestein vor allem im Westen der Region anzutreffen, der noch ganz am Rand der Böhmischen Masse liegt. Urgesteinsböden (genauer: Urgesteinsverwitterungsböden) finden sich in den Lagen an der Grenze zur Wachau und ziehen sich dann das eigentliche Kremstal bis nach Senftenberg hinauf. Typisch für diese Böden sind die mit Steinmauern begrenzten, steilen Terrassenlagen. Die recht kargen Wachstumsbedingungen eignen sich vor allem für Riesling, der hier lang ausreifen darf und Eleganz und markante Mineralität erlangt.

… weich im Nordosten,

Die zweite bedeutende Formation des Kremstals ist der Löss. Ein kurioses Gestein: Einerseits so weich, dass man Brocken mit der bloßen Hand zu Staub zermahlen kann. Andererseits so stabil, dass man nicht nur tiefe Keller in ihn hineingraben, sondern auch viele Meter hohe Steilwände und Terrassen anlegen kann. Die Reben profitieren von seiner Wärme- und Wasserspeicherfähigkeit sowie seinem Mineralreichtum. Hergeweht wurde der Löss gegen Ende der Eiszeiten vom Wind, der den Staub aus rasch aufgetrockneten Schlammgebieten ins Kremstal verfrachtet und hier zu bis zu 25 m hohe Schichten aufgetürmt hat. Die reinsten Lössböden finden sich im Osten von Krems, von der am Kreuzberg gelegenen Ried Wachtberg über die Sandgrube bis zum Rohrendorfer Gebling und darüber hinaus.

… und die Vielfalt im Süden

Am Fuße von Stift Göttweig schmiegen sich in sanfter Neigung die Weingärten von Furth und Palt Richtung Donau. Hier ist eine große Vielfalt an Gesteinen und Böden zu finden. Nahe der Donau sind die Untergründe häufig aus quarzreichen und kalkführenden Donauschottern gebildet, überlagert von eiszeitlich angewehtem, fruchtbarem Löss oder Schwarzerde aus feinem Schwemmmaterial. Richtung Süden dominiert kalkreicher Löss, dessen hie und da aufragende Wände in malerischen Hohlwegen von Bienenfressern zum Brüten genutzt werden.

Im südöstlichen Viertel des Kremstals – von Hollenburg über Krustetten bis nach Höbenbach – wird der Untergrund aus der sogenannten Hollenburg-Karlstetten-Formation mit Schottern und einzelnen Mergellagen gebildet. Die aus den südlich gelegenen Kalkalpen heranströmende Ur-Traisen transportierte auf ihrem Weg in das heute längst verschwundene Meer der Paratethys Gesteinsmaterial heran, welches sich während 15 Millionen Jahren zu einem kalkig verkitteten Konglomerat verfestigte.

Und so sieht es unter der Oberfläche aus

Einige Bodenprofile von Kremstaler Rieden und ihre Beschreibungen.

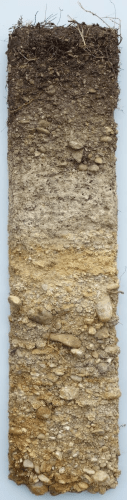

Ried Frechau-Sandgrube

Der Boden aus der Frechau ist eine rigolte Pararendzina aus Löss mit typischer schluffiger Bodenart. Der tiefgründige Boden hat ein sehr gutes Wasserspeichervermögen. Der fruchtbare Boden ist prädestiniert für Grünen Veltliner. Das Ausgangsmaterial ist lockerer, gelblicher, mehliger Löss in klassischer Ausprägung. Löss ist kalkhaltiger Gesteinsstaub (Schluff), der in den vegetationsarmen Kaltphasen der Eiszeit aus dem Alpenraum mit seinen kahlen Vorfeldern der Gletscher und Flussebenen hier angeweht wurde und jetzt einen lehmig-sandigen, immer kalkigen und gut speicherfähigen Boden mit ausgewogener chemischer und mineralogischer Zusammensetzung bildet.

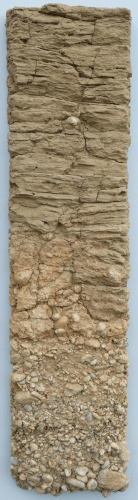

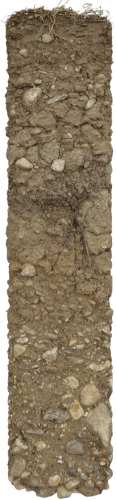

Ried Gottschelle

Das Profil Gottschelle zeigt im oberen Abschnitt untypisch schichtig wirkenden, sandig-lehmigen Löss. Zwischen Löss und Kies ist eine alte Bodenbildung mit einer Anreicherung von sekundärem Kalk zu sehen. Deutlich ist auch die erosive Rinne in der das feine Material in die darunter liegenden Kiese eingreift. Den tieferen Teil des Profils bilden kalkarme Kiese, die einen alten Talboden der Donau markieren und etwa 25 – 30 Meter über dem heutigen Flussniveau liegen. Die Kiese sind vorwiegend aus Quarz-, Quarzit- und Kristallingesteinen zusammengesetzt.

Ried Grillenparz

Das Profil der Ried Grillenparz zeigt eine Rendzina. Der Mineralhumus liegt direkt über dem stark kalkhaltigen Ausgangsmaterial. Dieser Boden ist aus einem nicht rigolten bzw. terrassierten Bereich der Ried und zeigt keine Vermischung von Ober- und Unterbodenmaterial. Der flachgründige Boden weist einen hohen Steinanteil auf und neigt deshalb zu Sommertrockenheit. Ausgangsmaterial sind die hier nur mürb verfestigten Konglomerate und Sandsteine der Hollenburg-Karlstetten-Formation. Die Ablagerungen der Hollenburg-Karlstetten-Formation bestehen zum größten Teil aus kalkig verfestigten rundlichen Steinen und Geröllen, aus Karbonatgesteinen, dem Konglomerat. Darauf liegt hier ein feinkörniges, sandiges Sedimentpaket, bevor im Oberboden wieder Gerölle auftreten.

Ried Kremser Gebling

Beim Boden vom Kremser Gebling handelt es sich um einen Kulturrohboden, der stark durch Terrassierungsarbeiten beeinflusst ist. Der Humushorizont ist deshalb noch vergleichsweise schwach ausgeprägt. Der hohe Lössanteil sorgt für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Das Ausgangsmaterial ist von der angrenzenden Konglomeratstufe stark beeinflusstes Feinmaterial, das zum Teil aus Löss aufgebaut ist. Das Feinmaterial ist dicht von kalkigem Kies und Geröllen durchsetzt. Sie gehen auf die Schüttung der Ur-Traisen zurück, die vor etwa 15 Millionen Jahren Gesteinsmaterial aus den Kalkalpen ins damalige Meer schüttete

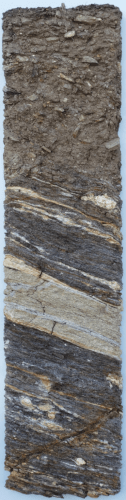

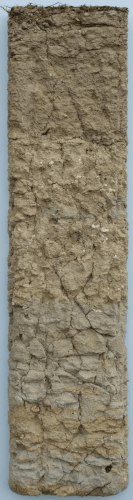

Ried Kremsleithen

Beim Profil aus der Ried Kremsleithen handelt es sich um einen rigolten Ranker. Der Boden ist trocken und zeigt reichlich Grus- und Steinanteil im lehmig-sandigen Feinboden. Im Untergrund stehen Festgesteine mit deutlichen hellen Lagen und Linsen im dunklen Amphibolit an. Der Mineralbestand wird von grüner Hornblende dominiert, daneben treten Plagioklas und andere Feldspäte sowie gelegentlich Granat, Epidot und Quarz auf. In den hellen Lagen fehlt die Hornblende. Von ihrer ursprünglichen Entstehung her gehen die Amphibolite auf Basaltergüsse am Ozeanboden zurück, die später im Zuge der Gebirgsbildung umgewandelt wurden und dabei das gebänderte Aussehen erhielten.

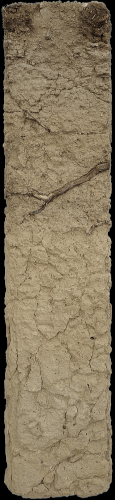

Ried Neuberg-Frauengrund

Beim Profil aus der Ried Neubergen handelt es sich um eine Pararendzina aus Löss. Die schluffige Bodenart und tiefe Gründigkeit sorgen für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt. Der scharfe Übergang vom Mineralhumus zum Ausgangsmaterial zeigt die vormals tiefgründige Bodenbearbeitung. Vermutlich war hier früher einmal ein Acker. Den tieferen Teil des Profils, das Ausgangsmaterial für den Boden, bildet Löss. Die obere Partie zeigt auffallend viele helle, kalkige Konkretionen.

Ried Pfaffenberg

Der Boden am Pfaffenberg ist ein mittelgründiger Rigolboden aus lehmigem Sand mit deutlichem Grusgehalt. Der Humushorizont ist durch die dunkle Farbe deutlich sichtbar. Der Boden ist kalkfrei, nur bei Vermischung mit Löss ist schwacher Kalkgehalt möglich. Durch die sandige Bodenart erwärmt sich der Boden im Frühjahr schnell und sorgt für einen raschen Austrieb der Reben. Der Gesteinsuntergrund, besteht aus Gföhl-Gneis der Böhmischen Masse, ein helles, saures Gestein, zusammengesetzt aus den Hauptmineralen Feldspat, Quarz und Glimmer, vorwiegend Biotit. Die enge Klüftung ist durch rotbraune, eisenhaltige Belege gut sichtbar. Sie ermöglicht Wasserzirkulation und erlaubt es den Wurzeln in die Tiefe vorzudringen.

Ried Wachtberg

Bei den Böden der Ried Wachtberg handelt sich um Pararendzinen aus silikatisch-kalkigem Ausgangsmaterial. Die sehr dunkle Farbe in den obersten Zentimetern weist auf eine besonders starke Humusanreicherung im Wurzelfilz hin. Der hohe Steinanteil und das kiesig-sandige Ausgangsmaterial zeugen von vergleichsweise geringem Wasserspeichervermögen des Bodens. Der circa 25 cm starke Mineralhumushorizont liegt über einem Horizont aus sekundärem Kalk. Der Gesteinsuntergrund besteht aus sandigen, gut gerundeten Kiesen der Hollabrunn-Mistelbach-Formation. Das sind ca. 8 Millionen Jahre alte Ablagerungen eines Flusses, der Urdonau genannt wird und damals ein gutes Stück nördlicher als die heutige Donau zum Wiener Becken floss.

Ried Weinzierlberg

Der Boden am Weinzierlberg ist eine kalkhaltige Pararendzina aus umgelagertem Löss über sandigem Kies. Durch den hohen Lössanteil dominiert Schluff im Feinboden. Die darunter liegenden sandigen Kiese sind von unterschiedlich starken Lagen von schluffigem, kalkigem, vom Wind verblasenem Löss oder von feinkörnigen Überschwemmungssedimenten bedeckt. Im Untergrund stehen mäßig bis schlecht gerundete, sandige Kiese und Steine an. Sie zeichnen einen alten, eiszeitlichen Talboden der Donau nach, der etwa 45 Meter über dem heutigen Lauf der Donau liegt. Das Komponentenspektrum ist durch Quarzgerölle dominiert, es kommen aber auch Kristallin- und Kalkalpengerölle vor.

Bodenprofile & Fotos: W. Fitz, Beschreibungen: M. Heinrich & W. Fitz